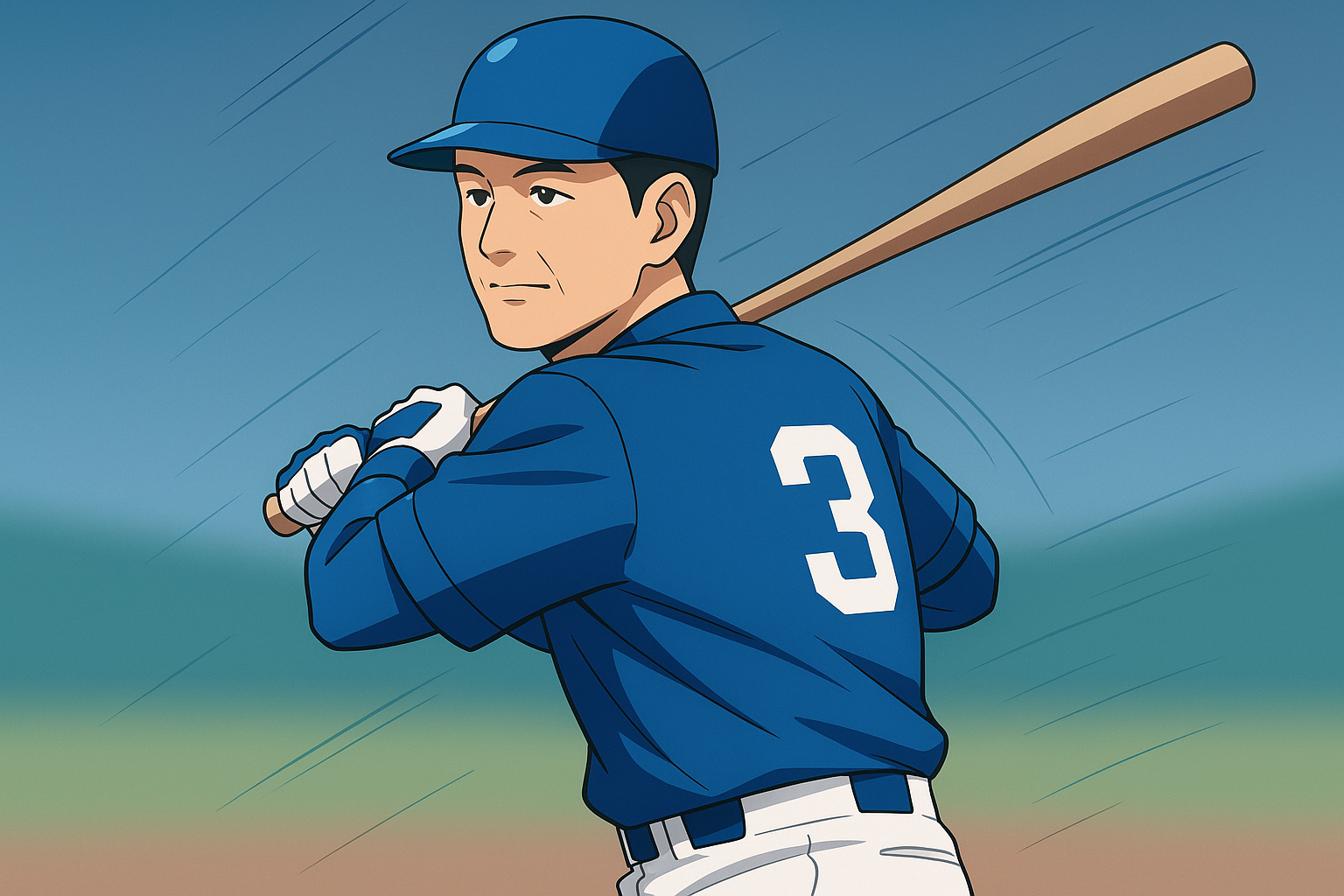

中日・立浪和義さんがよく口にする打撃キーワード「割れ」。これは専門用語というより、上半身と下半身が一瞬“逆方向”にねじれて分離する状態(=捻転差)を指す現場用語です。この記事では、いつ起きる動作なのか、何のために作るのか、どう練習するのかを具体例つきで解説します。あくまでも一般的に言われてることをまとめているので、本当にこのことを指しているのかについても、参考程度としてご理解いただけますと幸いです。

結論

- 割れ=上半身と下半身の分離(捻転差)。前足着地〜トップ完成の瞬間に起こる。

- 目的はタメ(時間とエネルギー)を作ること。変化球対応・突っ込み防止・ヘッドスピードに寄与。

- コツは「骨盤は投手方向へ、肩は捕手方向に残す」。ただし“大きくひねれば良い”ではない。

- 置きティーや言語化ドリルで誰でも再現可能。まずはタイミングの“間”を感じる練習から。

「割れ」の定義──何が“割れて”いるの?

打者がステップして前足が着地すると同時に、骨盤(下半身)は投手方向へ先行し、肩・胸郭(上半身)は捕手方向へわずかに残る。この同期のズレ(分離)がいわゆる「割れ」です。英語の hip–shoulder separation(ヒップとショルダーの分離)に相当します。

いつ・どこで「割れ」を作る?

基本はトップが決まり、前足が地面を捉えた瞬間。ここで体に張力が生まれ、次の回旋でエネルギーが解放されます。タイミングの言語化としては、「1、2の“ぉ〜”、3」のように、2→3の“間”でタメを感じるイメージが有効です。

「割れ」で得られる主な効果

- ボールを見る時間が伸びる(変化球対応力)。

- 突っ込みを抑える(体が前に流れにくい)。

- ヘッドが走る(伸張反射と回旋の連鎖で強い打球)。

- 前後の対応幅が広がる(“詰まる/差し込まれる”を回避)。

すぐできる練習ドリル

① 置きティー × 骨盤先行ドリル

- ホームベース前にヘッドが当たらない程度の目印を置く。

- 骨盤→胸→腕の順で回す意識。上半身はわずかに残す。

- ヘッドで目印を“こすらない”ように打ち出せたらOK。

② タイミング言語化素振り

- 声に出して「1、2の“ぉ〜”、3」で振る。

- “ぉ〜”の間で前足が着地→上半身は残る感覚を作る。

③ 股関節で“受ける”体づくり

- 片脚スクワットや内外旋の可動域ドリルで股関節主導を体に刻む。

- ポイントは腰だけを急いで回さないこと。あくまで連鎖。

立浪さんの文脈──なぜ「割れ」を強調するのか

立浪和義さんが強調する「割れ」は、早打ちや体の突っ込みを抑えながら、強い打球と見極めの両立を狙うためのキーワード。“速い下半身の先行”と“上半身の残し”を同時に意識させるための合言葉として機能します。

よくある誤解&チェックリスト

- 誤解①:腰だけ先に回せば良い

→ 骨盤先行はきっかけに過ぎません。上半身を残して張力を作るのが本質。 - 誤解②:大きくひねるほど正解

→ 目的は最適なタイミングと量の捻転差。過度なひねりはフォーム崩れやケガのリスク。 - 誤解③:誰に対しても同じ“割れ”で良い

→ 相手の球速・配球で作るタイミングを微調整しましょう。

「割れ」ができていた代表的な引退選手

日本

- イチロー──下半身主導で自然な分離を作り、対応幅の広いスイング。

- 阿部慎之助──股関節で受けて上体を残す“割れ”が分かりやすいフォーム。

- 高橋由伸──ストライド〜トップでの上体の“残し”が好例。

- 落合博満──トップから下半身主導で解放する“タメと分離”の見本。

- 王 貞治──踏み出しと上体の残しで重心の前進を制御。

- 松井秀喜──重心移動と割れのバランスで強い打球を量産。

MLB

- ケン・グリフィーJr.──ヒップ先行→ショルダー残しの分離が映像的に明快。

- バリー・ボンズ──“Creating Separation”の好例として多くの解析に登場。

実戦での使い方──3つの合図

- 着地音を合図に上体を残す(前足が“トン”→肩は残す)。

- ミスは前へ、修正は後ろへ(前に流れたら、次は“残し”を大きめに)。

- 最小限のひねりで最大の解放(ひねりすぎず、速く戻す)。

まとめ

「割れ」は魔法のスイッチではなく、タイミングと連鎖を整える“合図”です。前足着地の瞬間にタメを作り、骨盤→胸→腕の順で解放する。これだけでも打球の質と見極めは確実に向上します。今日のティーから取り入れてみてください。

コメント