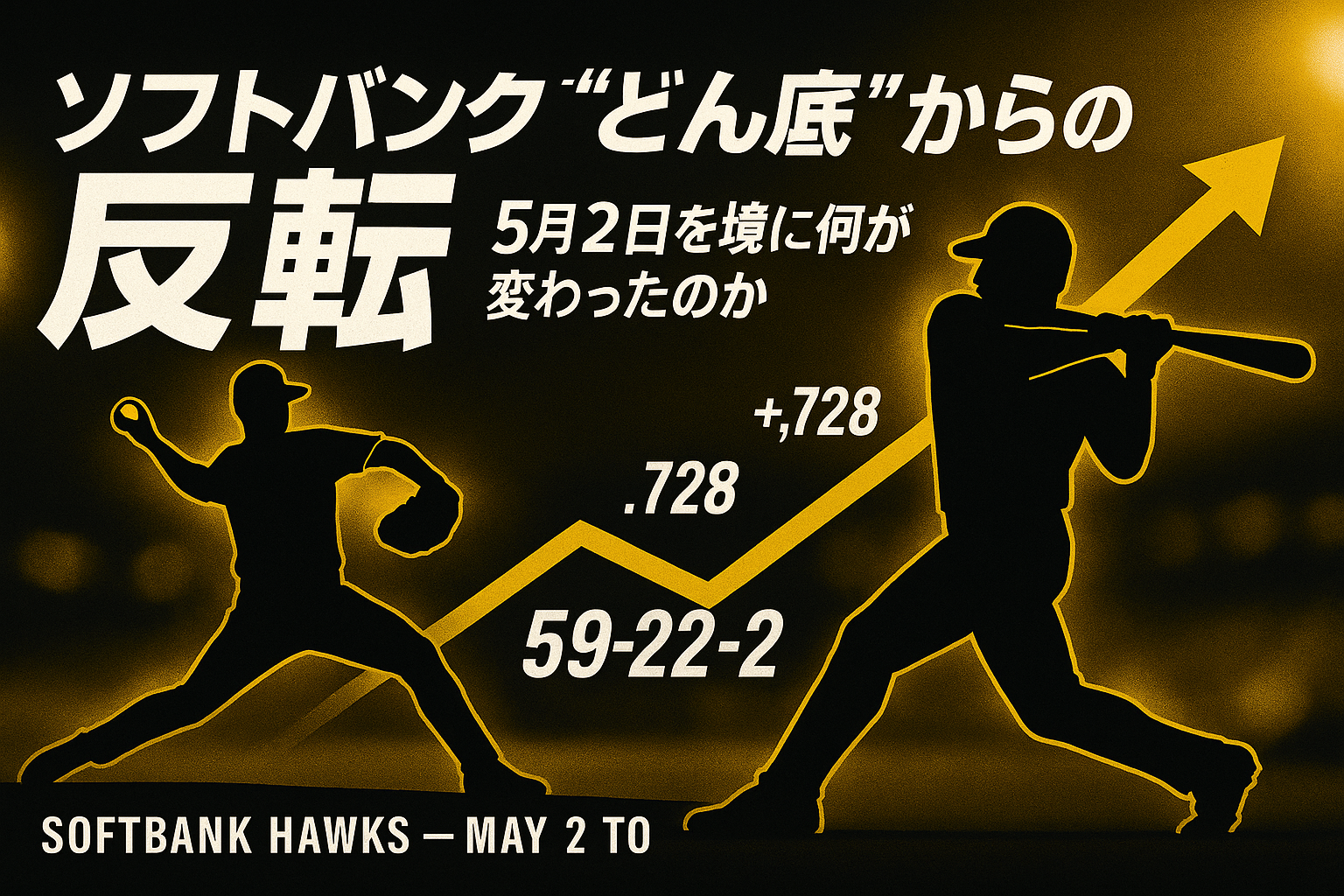

ソフトバンク、“どん底”からの反転

5月1日、チームは今季最深の借金7。重たい空気がベンチを覆い、戦い方にも硬さが見えました。けれど翌2日、ロッテ戦の最終回、二死無走者から状況は一変します。守護神を攻略しての劇的サヨナラ。数字の上では1勝にすぎませんが、そこで「負け癖」が壊れ、以後の戦い方そのものが変わりました。今季の分岐点を一つだけ挙げるなら、間違いなくこの夜でしょう。

“あの日”を境にソフトバンクはどうなった。

その5月2日以降、8月20日までのソフトバンクは59勝22敗2分、勝率.728。1試合平均得点は4.0、失点は2.39で、得失点差は+132に達しました。期待勝率にあたるピタゴラス勝率も**.735**と実績に近く、内容・結果ともに首位チームのそれ。単なる勢いではなく、再現性のある勝ち方に舵を切れたことが数字に表れています。そう、ロッテの益田選手がサヨナラを打たれたあの試合です(パテレのリンクを乗せておきます)。

月を追ってチームの色合いはさらに明瞭になります。まず5月は15勝7敗。打線のチーム打率は**.247で突出はしない一方、投手陣の防御率2.32**が土台をつくりました。勝ち方は「先発が試合を壊さない→中盤に先行→終盤を守り切る」という定石どおり。攻撃は大量点よりも、先制とダメ押しの“二段構え”で効率を上げました。

6月は14勝7敗1分。この月も打率**.247**、防御率2.33と投打の輪郭は5月を踏襲しますが、象徴的なのが交流戦12勝5敗1分という結果です。投手陣の交流戦防御率2.20がリーグを跨いだ舞台でも通用することを証明し、チームは確かな“形”を手に入れました。ここで積み上げた貯金が、その後の独走を可能にします。

そして最も質的な変化が見えたのが7月。17勝5敗1分で、防御率1.85まで沈み込みました。打率は**.250**と小幅上昇に留まるものの、投手陣が被弾を減らし、試合終盤の失点が目に見えて減少。7月13日以降だけで19勝2敗1分というスパートは、この“守り勝つ”輪郭が完成したことの証左です。僅差でも慌てない。リードを取れば詰めの手順に迷いがない。チームの勝ち筋が洗練されました。

8月に入っても失速はなし。13勝3敗(〜8/20)、打率.272/防御率1.65。ここにきて打線の質がもう一段引き上がり、長短打の連鎖で4点ペースを維持しながら、投手陣が相手の反撃を単発で止める理想形です。「先に点をやらない」「やられても最小失点で止める」。この二つが同時に成立している時の勝率が跳ね上がるのは野球の定理ですが、今のソフトバンクはその定理どおりに勝ち続けています。

何が良くなったのか?

では、5月2日を境に何が変わったのか。第一に失点コントロールです。月次の防御率は2.32→2.33→1.85→1.65と単調減少。先発が試合を作る頻度が上がり、中継ぎが“負けを負けのまま”で終わらせない。継投の順番、役割の固定、そして勝ちパターンの明確化――いずれも「終盤の不安」を取り除き、攻撃側に“この回で勝ち切れる”という確信を与えました。

第二に得点効率の改善。総得点自体は常に突出していたわけではありませんが、8月の打率.272が示すとおり、走者を置いてからのヒットと長打が噛み合うようになりました。序盤で先手、膠着を破る中盤の一撃、そして終盤の追加点――得点の“時間割”が整ったことで、試合運びが落ち着きます。結果として、先制したゲームを落とす頻度が目に見えて減りました。

第三に局面対応の強さ。5月2日のサヨナラに象徴されるように、土壇場での一押しをもぎ取る場面が増えました。これは精神論ではなく、選球や配球、守備位置取りといった“1球の価値”をチーム全体で最大化できている証拠です。勝負どころでのミスを減らし、相手のミスは逃さない。1点ゲームや終盤接戦での勝率が伸びるのは必然でした。

ここまでの59勝22敗2分/得失点差+132というスコアは、リーグでも屈指の支配力を物語ります。しかもピタゴラス勝率.735は実績とほぼ整合しており、偶然の連鎖ではなく、内容で掴み取った貯金であることを裏づけます。投手は“先発で主導権、救援で上書き”。野手は“出塁を重ねて一撃で決める”。この二本柱が噛み合う限り、失速のリスクは小さいと言わざるを得ません。

もちろん、数字は8月20日時点のスナップショットです。先発のやりくり、主力のコンディション、相手の研究が進む中で、同じ勝ち筋をトレースし続ける難しさもあるでしょう。そのとき鍵になるのは、①先発のイニング消化を落とさないこと、②勝ちパターンの疲労を可視化して早めに手当てすること、③下位打線からの“第二先制点”――つまり追加点の設計です。これらが維持・上積みできれば、残り試合でも“ロースコアで勝ち、必要な日に点を取る”いまの戦い方は崩れません。

結論として、5月2日の一勝は単なる白星ではなく、“勝ち方”の再発見でした。以後の三か月半、ソフトバンクは内容を伴って勝ち続け、数字もその質を裏打ちしています。どん底からの反転は偶然ではない。秋の主役を目指す物語は、あの夜のホームベース脇で確かに始まっていました。

一方でロッテ益田はどうなってしまったのか?

5月2日・福岡。二死無走者からの“崩れ”で0回2/3・3失点の黒星(ソフトバンク戦)——この日を最後に翌3日に抹消、6月14日に再登録されました。復帰後は8月19日の登板(楽天戦)を最後に8月20日に再び抹消。まずは時系列を整理します。

集計対象

- 期間:5月3日〜8月19日(=5/2当日を除く、再登録後〜再抹消まで)

- 登板:15試合(6/14〜8/19の試合ログベース)

トータル成績(5/3〜8/19)

- 0勝3敗/2セーブ/2ホールド

- 防御率 3.21(14.0回 5自責の合算。交流戦3試合〈3回1失点〉+交流戦後12試合〈11回4失点〉の合算)

- 奪三振 11/与四球 7

傾向のメモ(2025年のトータル指標も併用)

球場差が極端:ZOZOマリン防御率1.69に対し、PayPayドームでは12.00。PayPayでの2試合(8/16・8/17)が区間評価を押し下げました。

相手別:対ソフトバンク 防御率6.00(7試合)。救援登板での黒星2はどちらもソフトバンク戦(7/31は楽天)。一方、対オリックスは0.00(3試合)。

内容と結果の乖離:シーズン通算でFIP 2.84/K/BB 2.13は極端に悪くない一方、終盤の失点が勝敗に直結。ストレート平均146.3km/h、シンカー被打率.333も示唆的で、決め球の質より要所でのコマンドに課題。

なんかめちゃくちゃ負けてますね。特にホークス戦がひどい。

その日の夜に怪文書とも呼ばれている声明文が出たのですがそれはまた別の話。。。(記事URL:https://ya9ha-jinse.com/?p=208)

コメント