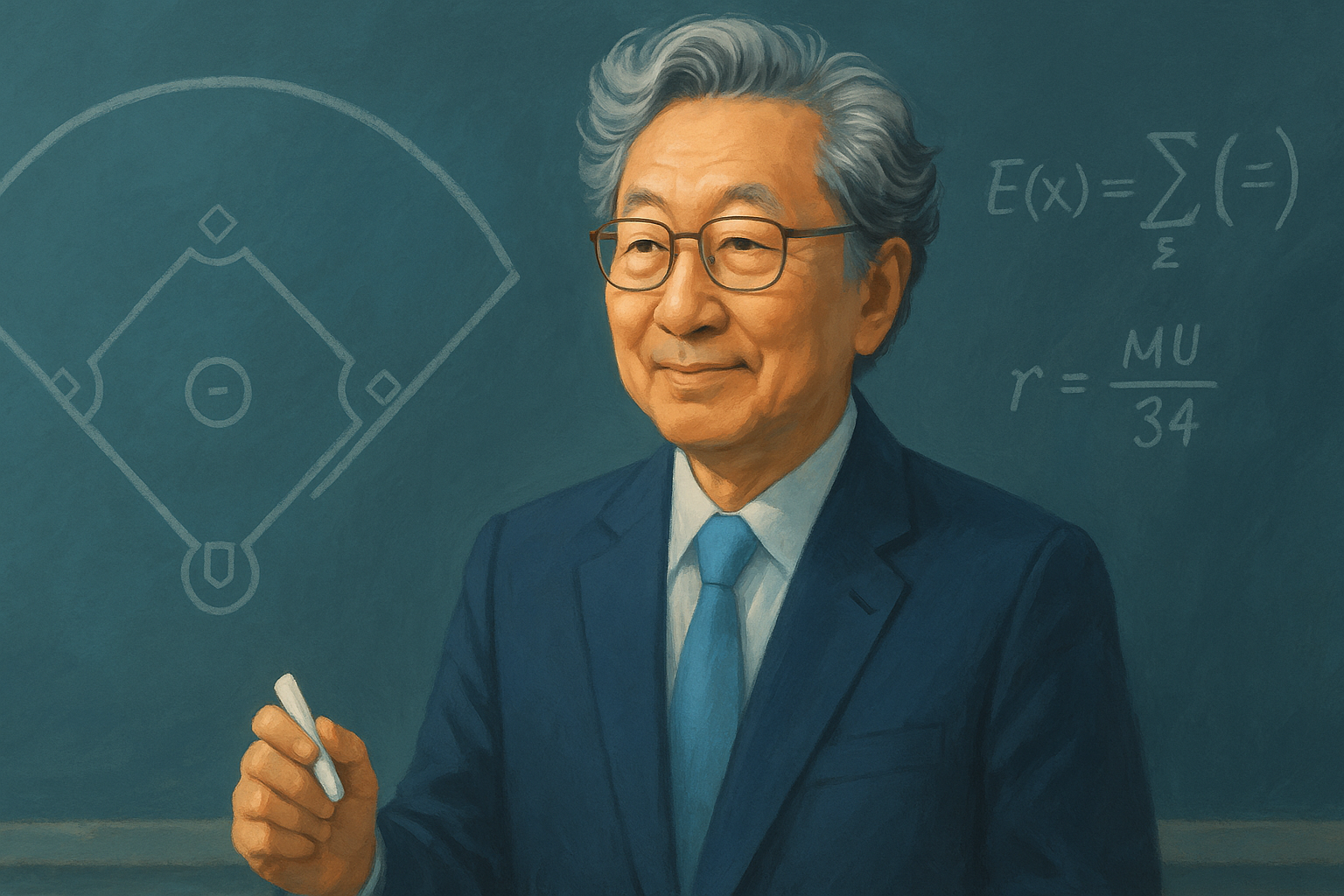

1979年、のちの総理・鳩山由紀夫氏は学術誌『オペレーションズ・リサーチ』に「野球のOR」を発表。イニングを状態(アウトカウント×走者状況)で捉え、得点期待値と作戦の損益分岐(盗塁・バントなどの最低成功率=ブレークイーブン)を手計算可能なモデルで示しました。国内の“サバメ(セイバーメトリクス)”草創期を代表する論文です。

この論文は何をした?(ざっくり)

- イニングの期待得点μと得点確率rを、アウト数×塁状況で定義して計算。たとえば「無死走者なし」の平均得点は0.273といった具合。

- 盗塁・バントの損益分岐を「最低成功率(p*)」として数式化し、ケースごとの“やる価値があるライン”を提示。

- 四球〜本塁打の相対価値(期待得点への限界寄与)を導出し、四球:単打:二塁打:三塁打:本塁打 ≈ 0.83:1:1.25:1.56:2.25 を提示。早期の“線形重み”に近い考え方です。

- 打者評価には当時のOERA(Offensive Earned Run Ave.)を紹介し、打撃貢献を多次元→一数値に落とす試みも整理。

いつ盗塁すべき?——「成功率のハードル」を数式化

鳩山は、走者・アウト状況ごとに最低盗塁成功率 p*を定義。概ね「成功率が7割前後を切るなら総期待値でマイナス」という結論に落ち着きます。アウトが進むほど失敗の痛手が増えるため、2アウト時はより高い成功率が要求されるのが基本形です

バントは得?——ケース別「最低成功率」

バントも同様に最低成功率 p♭を導出。無死一塁などではしばしば6割〜9割と高い成功率が必要で、単純な送りバントは“やらない方が良い”局面が多いことを示唆します。特に一死での送りや走者三塁を既に得ている場面では、期待値の毀損が大きくなりがちです。

四球・長打の価値:序数ではなく“限界寄与”でみる

チームの平均得点(μ)の変化に対する各イベントの偏微分から、dF/dp比を提示。結果、四球:単打:二塁打:三塁打:本塁打=0.83:1:1.25:1.56:2.25(概念的な相対価値)となり、四球が“単打の約8割強”の価値を持つと解釈できます。現代のwOBAや線形重みの考え方に通じる先駆的視点です。

モデルの前提と限界(それでも価値がある理由)

- 前提:打者能力は均一/盗塁・暴投・牽制死などは基本モデルから除外——「解析を手計算に落とすための単純化」。

- 限界:守備・配球・対戦相性や、実運用の心理的要因は捨象。著者自身も「精巧すぎるモデルは野球の面白さを減らす恐れ」と記して締めます。

- 価値:それでも「損益分岐=閾値」という考え方を導入し、盗塁・バントを“期待値の言葉”で語る土台を早期に提示した意義は大きい。国内でも“最初期の数理的野球研究”としてしばしば言及されています。

実務メモ(現場に落とすなら)

- 盗塁:選手ごとの実測SB%と「局面のp*」を突き合わせ、閾値超えのみGOの原則に。捕手・投手のクイック/ポップ、配球傾向を反映して動的更新。

- バント:1点がどうしても必要な状況(延長タイブレ等)を除き、原則は出塁・長打の最大化。失敗時の損失が大きい局面は避ける。

- 打線設計:四球価値(0.83×単打相当)を明示し、出塁×長打の総合最適へ。wOBA/RE24等、現代指標でアップデート可。

出典

- 鳩山由紀夫「野球のOR」『オペレーションズ・リサーチ』24(4), 203-212, 1979(本文・表2/表3/表4/図1・図2・図3・図4 を参照)。

- 鳥越規央「日本における野球の数理研究の端緒として1979年の鳩山論文を紹介」『オペレーションズ・リサーチ』57(1), 2012(概説)。

- 関連解説(note/ブログの紹介)——初期サバメ史の文脈整理に有用。

コメント